ふだん使いの”薩摩の白もん”

以下のブログでも詳しくご紹介しています。どうぞご覧ください。

ふだん使いの”薩摩の白もん”のこと(1)

ふだん使いの”薩摩の白もん”のこと(2)

薩摩焼の白もん

鹿児島には、薩摩焼という焼きものがあります。

江戸時代初期に、朝鮮から渡来した陶工たちによってはじめられた焼きものです。

薩摩焼には、「黒もん」と「白もん」があります。

黒もんは各地でよく見られる、鉄分を多く含んだ赤黒い陶土による素朴な陶器で、

民衆の雑器として、大型の甕などの保存容器から、食器まで様々なものが作られました。

柳宗悦らは1934年に、現在の薩摩焼の産地である美山(旧苗代川)を訪れ、

この黒もんを高く評価、「苗代川の黒物」として広く紹介したことで知られます。

△黒もんの甘酒半胴(手仕事フォーラムホームページ 昔の物今の物 vol.105より)

一方で白もんは、希少な白い陶土を用いて作られた白い陶器。

江戸時代には薩摩藩の御用として用いられ、一般庶民が使うことは許されませんでした。

江戸時代末期、パリ万国博覧会に出品された「白もん」の大花瓶が脚光を浴びます。

これをきっかけに、白もんは欧米を中心に高い人気を呼び、「SATSUMA」の名で数多く運ばれたと言います。

その立役者が、現在の沈壽官窯の前身を創立した十二代沈壽官でした。

沈壽官窯

沈壽官窯は朝鮮から伝わった薩摩焼の歴史を現代に引き継ぐ窯元です。

その歴史は、沈壽官窯ホームページに詳しく掲載されています。ぜひご覧ください。

日本の焼きもの作りの源流ともいうべき薩摩焼、

そして、韓国と日本の文化的な交流を現代につなぐ、まさに象徴的な存在です。

作家・司馬遼太郎は十四代沈壽官氏を訪ね、

小説「故郷忘じがたく候」に彼らの歩んできた歴史、物語を纏めています。

薩摩焼を「ふだん使い」へ

「白もん」は、先ほど述べたように、殿様が用いたうつわ。いわゆる「上手もの」です。

海外で脚光を浴びた「白もん」も、豪華絢爛で精緻な装飾が施されたうつわであり、

沈壽官窯の現在の作品も、基本的には当時の流れを汲んでいると言えます。

どれも素晴らしく、高い技術の結集で生まれた作品ばかりです。

一方で、私たちの普段の生活とは、少し離れたものと言えるかもしれません。

そんな中で、もやい工藝・手しごとの創業者・久野恵一は、

「ふだん使い」の白もんを作ることを十五代沈壽官氏に提案します。

毎日使っても飽きのこない、「ふだん使い」の白もんを新たに作ることで、

薩摩焼を現代の人々の生活に寄り添う形で生まれ変わらせ、

その素晴らしさを広め、次代に繋ぎたいという思いからでした。

十五代沈壽官氏もその思いに応じ、プロジェクトは実行に移されました。

沈壽官窯のロクロ職人・平嶺健二郎さんがロクロを担当。

手仕事フォーラムの活動にも参加しつつ、ともに新しいうつわ作りに取り組んできました。

ふだん使いの”薩摩の白もん”

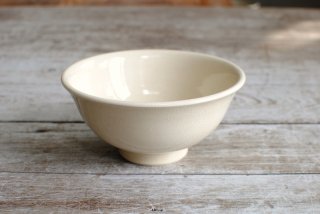

薩摩焼特有の白い陶土に、透明釉を掛けただけの「白もん」。

乳白色とも言える柔らかい白色の肌に、細かく入ったヒビ(貫入)をまとい、上品な輝きを放ちます。

普段の食卓に乗せると、料理が色鮮やかに映えます。

サラダも。

コーヒーも、白もんの柔かい白色がよくマッチします。

古くからつくられてきた器の形を見本にしていますので、

自然で、使いやすさ、形の良さを意識してつくられています。

通常の白もんには絵付けを施しますが、今回は無地のものだけ。

一見さっぱりとしたシンプルなうつわですが、

手に馴染み、使いやすく、なにより料理を引き立て、

毎日の食卓で使いたくなるうつわです。

沈壽官窯の協力のもと、手仕事フォーラムの取り組みで生まれた新しいうつわ。

ぜひ、皆さんの暮らしに取り入れてみていただきたいと思います。

沈壽官窯オンラインショップ

沈壽官窯の公式オンラインショップでは、通常の沈壽官窯の製品もご覧になれます。こちらも是非ご覧ください。

ふだん使いの"薩摩の白もん"

-

【薩摩の白もん】平皿(5寸)

4,840円(税込)

【薩摩の白もん】平皿(5寸)

4,840円(税込)

-

【薩摩の白もん】浅鉢(5寸)

5,720円(税込)

【薩摩の白もん】浅鉢(5寸)

5,720円(税込)

-

【薩摩の白もん】ボウル

8,140円(税込)

【薩摩の白もん】ボウル

8,140円(税込)

-

【薩摩の白もん】カップアンドソーサー

8,360円(税込)

【薩摩の白もん】カップアンドソーサー

8,360円(税込)

-

【薩摩の白もん】スープ鉢(6寸)

6,600円(税込)

【薩摩の白もん】スープ鉢(6寸)

6,600円(税込)

-

【薩摩の白もん】飯碗

SOLDOUT

【薩摩の白もん】飯碗

SOLDOUT

-

【薩摩の白もん】汁碗

SOLDOUT

【薩摩の白もん】汁碗

SOLDOUT

-

【薩摩の白もん】花瓶

SOLDOUT

【薩摩の白もん】花瓶

SOLDOUT

-

【薩摩の白もん】湯呑

SOLDOUT

【薩摩の白もん】湯呑

SOLDOUT

-

【薩摩の白もん】平皿(8寸)

SOLDOUT

【薩摩の白もん】平皿(8寸)

SOLDOUT

-

【薩摩の白もん】平皿(7寸)

SOLDOUT

【薩摩の白もん】平皿(7寸)

SOLDOUT

-

【薩摩の白もん】浅鉢(7寸)

SOLDOUT

【薩摩の白もん】浅鉢(7寸)

SOLDOUT

-

【薩摩の白もん】マグカップ 切立

SOLDOUT

【薩摩の白もん】マグカップ 切立

SOLDOUT

-

【薩摩の白もん】スープカップ

SOLDOUT

【薩摩の白もん】スープカップ

SOLDOUT

-

【薩摩の白もん】切立皿(8寸)

SOLDOUT

【薩摩の白もん】切立皿(8寸)

SOLDOUT

-

【薩摩の白もん】ぐいのみ

SOLDOUT

【薩摩の白もん】ぐいのみ

SOLDOUT

-

【薩摩の白もん】3.5寸皿

SOLDOUT

【薩摩の白もん】3.5寸皿

SOLDOUT

-

【薩摩の白もん】マグカップ 丸

SOLDOUT

【薩摩の白もん】マグカップ 丸

SOLDOUT

-

【薩摩の白もん】スープ鉢(7寸)

SOLDOUT

【薩摩の白もん】スープ鉢(7寸)

SOLDOUT

- 前のページ

- 19商品中 1-19商品

- 次のページ